Кто и зачем продал Аляску? - Р.Сорокин Кто и зачем продал Аляску? - Р.Сорокин

00:11 18.11.2016

"А нужна ли нам эта Аляска?"

Кому и зачем было выгодно продавать полуостров американцам

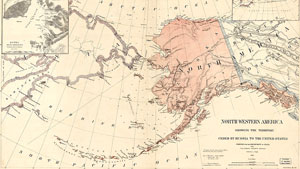

Карта Северо-Западной Америки 1867 года с показанием территорий, переданных Российской Империей Северо-Американским Соединенным Штатам

Русские первопроходцы с начала XVII века прошли пешком тысячи километров на Восток. Добрым словом, а чаще огнем и мечом они покоряли десятки народов. На Восток уходили сотни отчаянных людей, неся с собой порох, свинец и пушки; обратно возвращались с тюками пушнины и рассказами о новых землях и людях. Даже океан не остановил русских казаков, купцов и промышленников - к середине XVIII века они смогли преодолеть его, застолбив за собой Русскую Америку - Аляску. 149 лет назад Россия продала Аляску США. DV рассказывает о том, как и зачем русские оказались в Америке и кто и почему решил ее продать

Что Сибирь, что Аляска - два берега

Движение русских первопроходцев "встречь солнцу" рано или поздно должно было докатиться и до Аляски. Имеются сведения, что первыми берега Америки заметили еще участники экспедиции Семена Дежнева, прошедшие Беринговым проливом в середине XVII века. Однако точно подтвержденная встреча состоялась лишь спустя сто лет.

В августе 1732 года геодезист Михаил Гвоздев и подштурман Иван Федоров увидели аляскинское побережье с борта бота "Святой Гавриил". Это было одно из судов экспедиции Шестакова-Павлуцкого, отправленной из Санкт-Петербурга на Дальний Восток для "призыва в подданство коряков и чукчей, обследования и присоединения к русским владениям новых земель в Тихом океане". Тогда впервые часть берега Северной Америки была нанесена на русские карты.

Через 10 лет побережье Аляски исследовали суда Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Ее участники высаживались на Алеутские острова и картографировали путь к побережью Северной Америки от русской Камчатки. В последующие десятилетия за ними потянулись многочисленные промышленники и купцы, желавшие освоить этот богатый, но еще не обжитый край. "Алеутский путь", пролегавший от одного небольшого острова к другому по всей Алеутской гряде от побережья Евразии до берегов Северной Америки, позволял промышленникам передвигаться на небольших суденышках - стругах и кочах - без риска погибнуть в суровом, бушующем море.

Первым русским, вступившим на материковое побережье Аляски, стал промышленник Гавриил Пушкарев. Летом 1760 года он вместе с товарищами высадился на землю, которую посчитал островом, и назвал этот остров Аляской, позаимствовав слово из языка местных алеутов. Но Пушкарев ошибался - это была материковая земля.

Первое постоянное русское поселение было основано здесь лишь 25 лет спустя. Экспедиция иркутского купца Григория Шелихова в 1784 году на трех судах подошла к острову Кадьяк у самого побережья Аляски и, сочтя место достаточно безопасным, основала первый русский форпост в Северной Америке. С этих пор и началась активная "колонизация" этих земель русскими промышленниками. В 1791 году на южном материковом побережье Аляски был заложен форт Святого Николая (ныне город Кенай), отсюда якутский купец Павел Лебедев-Ласточкин снарядил первую разведывательную экспедицию в глубь материка для исследования реки Юкон.

В 1799 году Российско-Американская компания, получившая монопольные права на добычу пушнины и ведение всякой иной хозяйственной деятельности в Русской Америке, основала на острове Ситка крупное поселение - Михайловскую крепость, позднее получившую название Ново-Архангельск и ставшую центром покорения нового края.

К началу XIX века на территории Русской Америки - Алеутских островах и Аляске - жили и работали уже десятки русских людей: промышленников, купцов и служилых (казаков, солдат, моряков и офицеров).

Зачем же русские так стремились к далеким северо-американским берегам?

Времена, когда пушнина была единственной доступной России валютой, уже прошли, но тем не менее вплоть до начала XIX века "мягкая рухлядь" по-прежнему приносила казне и предпринимателям ощутимый доход. Русских промышленников на Аляске по-настоящему интересовала только одна вещь - ценный мех калана, тогда его именовали "морским бобром".

Каланы, которых правильнее называть морскими выдрами, - это довольно крупные морские зверьки семейства куньих, обитающие на обширной территории вдоль побережья северной части Тихого океана. Уникальные хищники научились использовать орудия труда, чтобы разбивать крепкие раковины моллюсков, не поддающиеся даже их крепким зубам. Каланы переворачиваются в воде на спину и прямо на своем брюхе разбивают раковины небольшими камнями, которые "таскают" с собой.

Но вовсе не удивительная для не приматов способность использовать орудия труда интересовала промышленников. Мех калана - настоящая находка для охотников за пушниной.

Во-первых, он исключительно теплый - очень густой, плотностью до 45 тысяч волосков на квадратный сантиметр. У этих зверьков практически нет подкожного жира, в отличие от тюленей или других морских млекопитающих, так что мех - единственное, что спасает их от переохлаждения. Именно поэтому шкурки калана - уникальный материал для производства по-настоящему теплой одежды.

Во-вторых, у калана нет ярко выраженных периодов линьки, волосы на его шкуре равномерно меняются на протяжении всего года, значит, охотиться на него можно в любой сезон и получать стабильно высокое качество меха.

В-третьих, калан относительно легкая добыча. Зверек невероятно дружелюбен и любопытен, почти не боится человека и близко подпускает его к себе. Каланы многими повадками напоминают людей, в алеутском фольклоре есть даже легенда о двух влюбленных, бросившихся в море и превратившихся в каланов. В отличие от соболя, добыча которого требует установки сотен и тысяч ловушек, обхода огромных территорий тайги, охота на калана гораздо менее трудоемкое занятие.

О существовании такого замечательного зверька "широкая публика" узнала лишь в 1743 году.

В 1741 году одно из судов Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, "Святой Петр", потерпело крушение у острова Святого Юлиана (входит в архипелаг Командорских островов). Мощная волна сорвала с якоря корабль и перебросила его через рифы во внутреннюю бухту острова. При кораблекрушении и в течение первой тяжелой зимы погибли 30 моряков из команды в 75 человек. Сам Витус Беринг скончался 6 декабря 1741 года. Позже этот остров назовут в его честь. Остальные члены команды укрылись в наскоро вырытых землянках, которые топили плавником, в обилии валяющимся на берегу. Моряки охотились на морских коров, котиков и каланов и смогли продержаться до наступления весны, когда принялись за строительство нового судна из обломков "Святого Петра". В августе 1742 года они добрались до Петропавловска, недавно основанного на Камчатке, и удивили своих товарищей, не чаявших уже увидеть их живыми. Но еще больше удивились санкт-петербургские чиновники, когда отправили на меховые аукционы в Лондон 900 шкурок калана, добытых экспедицией Беринга и привезенных в столицу России годом позже. Мех калана был оценен так высоко, что проданные шкурки смогли окупить всю экспедицию.

С конца XVIII века и до середины века XX охотники из самых разных стран устроили настоящий геноцид калана. Всего за 100 лет промышленной добычи зверя популяция калана сократилась в сотни раз - с нескольких сот тысяч особей всего до двух тысяч. К середине XX века все страны региона запретили охоту на калана и его популяция медленно восстанавливается. Эта жажда наживы рано или поздно должна была привести к открытому столкновению.

С этого времени и начинается большая русская охота за "морскими бобрами" - сотни людей устремляются на восточные рубежи России, мечтая сказочно разбогатеть.

В 1799 году правительство организует Российско-Американскую компанию, которая должна была поставить добычу пушнины на Камчатке и Аляске на поток и жестко контролировать поступление доходов в казну. Ее вотчиной стало все западное побережье Северной Америки - от Алеутских островов до Калифорнии, а также огромные территории на восточном побережье Евразии.

"Конкуренты" с другой стороны океана тоже не зевали. Загадочные шкурки с русского Дальнего Востока приводили иностранцев в экстаз. Калан стал известен англичанам и американцам после Третьей экспедиции Джеймса Кука, исследовавшей побережье Аляски в поисках Северо-Западного прохода, - пути из Тихого в Атлантический океан. В 1778 году Кук на двух кораблях - "Резолюшен" и "Дискавери" - достиг Алеутских островов, где встретил русских промышленников, передавших ему подробную карту Западного побережья Аляски, составленную в ходе русских экспедиций Беринга. Она содержала гораздо больше подробностей и была не в пример точна по сравнению с картами, имевшимися в распоряжении Джеймса Кука. Он перерисовал карту и в знак уважения к своим коллегам назвал пролив между Евразией и Америкой - Беринговым. Кук пытался пробиться на север, но в Чукотском море его остановили сплоченные льды, и ему пришлось возвращаться, так и не достигнув своей цели. Несмотря на неудачу экспедиции, морякам сопутствовала хорошая охота, и они заготовили большое количество пушнины на продажу. На обратном пути во время стоянки на Гавайских островах Кук погиб в столкновении с аборигенами, а его команда продолжила долгий путь домой. В китайском порту Кантон они выручили огромные деньги за продажу всего нескольких шкурок калана, и в 1780 году, когда "Резолюшен" и "Дискавери" возвратились в Англию, эта новость стала известна всему миру.

Теперь в борьбу за "морского бобра" включились англичане, американцы и даже японцы.

Русско-индейские войны

Жизнь промышленников и служилых людей на Аляске нельзя назвать безоблачной. Суровый климат, постоянные перебои со снабжением, холод, голод и неминуемая смерть от самых незначительных травм и болезней - никакой медицинской помощи не было и в помине - делали пребывание людей на дальних рубежах очень тяжелым. Приходилось буквально бороться за выживание, а еще и параллельно думать и о государевой выгоде, и о собственном обогащении.

Но на Аляске возникла еще одна, куда более серьезная проблема. Местные жители ожесточенно сопротивлялись русским, желавшим заставить их служить российскому царю.

Помимо очевидных причин для неприязни у аборигенного населения были и чисто экономические претензии. Массовая охота на пушного зверя истощала природные ресурсы Аляски и Алеутских островов. Русские добывали десятки тысяч каланьих шкурок в год - столько, сколько и не снилось местным алеутам или тлинкитам. Причем "жадные" русские предпочитали добывать пушнину самостоятельно, отряжая охотничьи партии из своих промышленников и покоренных ранее народцев, лишь время от времени нанимая местных жителей. Американцы и европейцы использовали кардинально иной подход: несколько раз в сезон они приходили на кораблях к поселениям местных жителей и разворачивали выгодную всем сторонам торговлю. Индейцы получали стеклянные бусы, одеяла и медные чайники, а торговцы набивали трюмы тюками с ценным мехом. Русские также взаимовыгодно торговали с местными жителями, но масштаб этой торговли был относительно невелик.

Русская Америка в 1860 году. Владения Российской империи, включавшие Аляску, Алеутские острова, архипелаг Александра, поселения на тихоокеанском побережье современных США (крепость Росс), а также Елизаветинскую крепость (Гавайи)

Было и еще одно существенное отличие во взаимоотношениях русских промышленников и государевых людей с аборигенами в Америке и в русской Сибири. Казакам, промышленникам и купцам строго-настрого было запрещено продавать "инородцам" огнестрельное оружие. Тунгусы, дауры, ламуты и якуты, не знавшие "огненного боя", при первых же залпах пищалей русских отрядов разбегались в разные стороны. Это позволяло одерживать победу над противником, превосходящим числом отважных землепроходцев в десятки и более раз. Совсем по-другому дело обстояло на Аляске. Американские и европейские купцы не считали нужным придерживаться этих логичных запретов, и вскоре после начала торговых отношений алеуты и тлинкиты оказались вооружены не хуже русских. Некоторые вожди могли набрать под свое начало по несколько сотен вооруженных огнестрельным оружием туземцев, у некоторых имелись даже пушки, они называли их antu una - "ружье внутри селения". Таким образом, русским "американцам" пришлось столкнуться с гораздо более серьезным противником, который прежде был им незнаком.

В 1763-1765 годах алеуты островов Лисьей гряды подняли восстание против русских, нападали на промышленные партии, артели, посты и даже на русские суда, швартовавшиеся в гаванях. Погибли несколько десятков русских промышленников и служилых людей. Это восстание было подавлено крайне жестоким образом: устраивались настоящие карательные рейды против туземцев, до основания разрушались их поселения.

Но настоящие проблемы начались, когда промышленники, продвигаясь на юг вдоль побережья Аляски, столкнулись с тлинкитами - воинственным племенем индейцев, которые воевали с большим удовольствием и немалым успехом. Русские называли их "колоши". В 1802 году тлинкиты подняли мощное восстание, стремясь изгнать непрошеных гостей со своей земли. Дождавшись, пока большинство русских покинет укрепленные селения и уйдет на промысел морского зверя, тлинкиты неожиданно напали на Михайловскую крепость и перебили всех ее защитников. Русско-индейская война длилась три года, были уничтожены две русские крепости - Михайловская (Ново-Архангельск) и Якутат, погибло около 50 русских и несколько сотен их союзников из числа объясаченных алеутов и представителей других северных народов.

На протяжении следующих 50 лет русские большую часть времени находились в "оборонительной позиции" - инициатива принадлежала аборигенам. Они неоднократно совершали скоординированные нападения на русские фактории и форты, под видом мирных торговцев проникали в становища русских промышленников и неожиданно нападали, вырезая ножами всех, кто попадался им на пути. В ответ русские промышленники организовывали карательные экспедиции, но до открытых столкновений большими силами (а этих "больших" сил не было ни у тех, ни у других) не доходило.

Ожесточенное противостояние местных жителей сильно тормозило продвижение русских на юг Аляски. Обе стороны постоянно находились в напряжении и несли значительные по тем меркам потери. Сгладить конфликты удалось только тогда, когда Российско-Американская компания прекратила промысел в угодьях индейцев и значительно сократила масштабы своей работы. Это позволило улучшить отношения и возобновить меновую торговлю с аборигенами, выгодную и тем и другим.

Продажа

На протяжении почти 80 лет Аляска приносила России неплохой доход. Промысел пушного зверя и продажа пушнины за границу стабильно пополняли казну валютой, но уже к 1840 годам практически всего калана выбили, он остался лишь в труднодоступных и удаленных местах. Экономическая целесообразность организации промысловых экспедиций и освоения такой далекой земли стала таять на глазах. Содержание промышленных партий и военных экспедиций было делом невероятно дорогим и уже не могло окупаться добычей пушнины.

К тому же Дальний Восток России и тем более Русская Америка продолжали оставаться "дальними": правительственные депеши прибывали сюда с опозданием на год и больше, сухопутный путь был труден и длителен, морской - опасен. Эффективно управлять этой территорией без всякой транспортной инфраструктуры было невозможно.

В окружении императора стали задумываться: "А нужна ли нам эта Аляска?"

Первым с предложением продажи Аляски выступил знаменитый граф Николай Муравьев-Амурский. Парадоксально, но один из самых заметных российских государственных деятелей XIX века, вернувший России Приамурье, стал инициатором отторжения другой территории империи. В 1853 году генерал-губернатор Восточной Сибири подал императору Николаю I записку, где изложил свои взгляды на дальнейшее развитие Дальнего Востока и отношения России и США. Ему удалось убедить императора, что рано или поздно Соединенные Штаты предъявят свои права на Русскую Америку и возьмут ее если не уговором, то силой, чему Россия никак не сможет противостоять. В ответ он предлагал укрепить российские позиции на азиатском побережье Тихого океана и вплотную заняться освоением Приамурья и Сахалина, а также дружить с американцами "против англичан", предложив им за эту дружбу "ненужную" России Аляску.

Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской империи

Мощным стимулом к размышлениям о продаже Аляски стали неудачи России в Крымской войне и активные успешные боевые действия англо-французского флота на российских дальневосточных рубежах. Назрел вопрос: сумеет ли Россия удержать эти территории в случае нападения врага? А в его неизбежности никто не сомневался - рано или поздно растущий интерес американских предпринимателей к богатствам этой дикой страны заставит правительство США заявить о своих правах на Аляску.

Вопрос о продаже Аляски долго обсуждался в узком кругу приближенных императора. Главным сторонником его положительного решения был младший брат нового российского императора Александра II - великий князь Константин Николаевич. С его подачи и с ведома императора в Вашингтон было направлено предварительное предложение о продаже Аляски с целью прощупать намерения американцев.

Пока американские чиновники взвешивали все "за" и "против", в США началась гражданская война - все переговоры приостановились до 1865 года.

Все это время Российско-Американская компания пыталась продлить свое существование. После долгих прений в правительстве она выбила себе ежегодное "пособие" в 200 тысяч рублей и добилась аннулирования долга в 750 тысяч рублей перед государственной казной. Эти непомерные аппетиты убыточной компании только утверждали императора в решении избавиться от Аляски.

Летом 1866 года после дружественного визита в Санкт-Петербург американской эскадры Густава Фокса Александр II вернулся к идее о продаже Аляски. 18 декабря 1867 года в Министерстве иностранных дел на Дворцовой площади состоялось секретное заседание. Предполагаемую продажу обсуждал очень узкий круг людей. Это был сам император Александр II, его брат Константин Николаевич Романов, министр иностранных дел Александр Горчаков, министр финансов Михаил Рейтерн, морской министр Николай Краббе и посланник Российской империи в США Эдуард Стекль. Вместе они утвердили границы земли на продажу и определили порог суммы за нее - не менее 5 миллионов долларов золотом.

Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года

Сразу после принятия этого решения Стекль отправился в Вашингтон, где уже в марте напомнил государственному секретарю США Уильяму Сьюарду о имевших место ранее предложениях российской короны на счет продажи Аляски. Это предложение одобрил президент Джонсон, согласование технических деталей не заняло много времени. 30 марта 1867 года договор был подписан. В нем оговаривались границы передаваемых территорий общей площадью 1519 тысяч квадратных километров, передача всего недвижимого имущества Российско-Американской компании, а также отдельно право беспрепятственного выезда всех русских колонистов и право соблюдать свои религиозные обычаи тем, кто пожелает остаться.

Но подписание договора еще не означало удачного завершения сделки, его требовалось еще и ратифицировать законодательными органами обеих стран. И тут начались непредвиденные сложности. Некоторые американские сенаторы выступили резко против заключения такого договора. Идея заполучить промерзшую землю с воинственными аборигенами, из которой уже выкачали все доступные ресурсы, казалась им не слишком удачной. Сенатор Фессенден даже пошутил, что готов целиком и полностью поддержать заключение сделки при условии, что "государственный секретарь Сьюард переедет жить на Аляску, а русское правительство обязуется его там содержать". Но после тщательного изучения всех выгод, которые США получат от присоединения новой земли, все сомнения отпали и 8 апреля 1867 года договор был ратифицирован. С российской стороны никаких трудностей не последовало - Александр II подписал договор 3 мая, а несколькими месяцами позже, после улаживания всех бюрократических процедур, 18 октября 1867 года Правительственный сенат принял указ об исполнении договора под наименованием "Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний". Российско-Американская компания была ликвидирована.

В тот же день в 15 часов 30 минут по местному времени в Ново-Архангельске состоялась торжественная церемония передачи земель. Капитан 2-ого ранга Алексей Пещуров на борту американского шлюпа "Оссипи" подписал протокол о передаче, в тот же момент на флагштоке крепости русский флаг сменился американским и в город вошли военнослужащие армии США. С этого момента Аляска стала территорией Соединенных Штатов Америки.

Итоги

Россия продала свои американские владения по 4 доллара 73 цента за квадратный километр, общая сумма сделки составила около 7.200.000 долларов США в золотом эквиваленте, что на тот момент было чуть больше 11.000.000 российских рублей.

Эта сумма не кажется очень значительной для покупки такого рода, на что не устают указывать некоторые современные политики и историки. Но в реалиях XIX века это была вполне достойная сделка. Например, приобретение французской колонии в Луизиане обошлось правительству США в 15.000.000 долларов золотом, ее территория была в полтора раза больше территории Аляски, сейчас на ней располагаются сразу 6 американских штатов. Таким образом, эти суммы вполне сопоставимы. Другие земли выкупались у местных общин индейцев и того дешевле, зачастую за какие-нибудь промышленные товары вроде одеял, столярных инструментов и охотничьих ружей.

Не стоит забывать, что неумолимая логика развития истории вела к тому, что Аляска и вовсе могла бы достаться США бесплатно и никакими силами России не удалось бы ее удержать. Исходя хотя бы только из этого обстоятельства, продажа ее за весьма значительную по тем временам сумму выглядит вполне удачной.

Чтобы приблизительно перевести средства, полученные от продажи Аляски, на современные деньги удобнее всего воспользоваться тем самым золотым эквивалентом. В 1867 году, когда США официально перевели все деньги России, унция золота (31,1 грамма) стоила 20,7 доллара США, а значит, Россия получила 345.000 унций золота (это около 11 тонн). Сегодня цена на золото сильно колеблется, но за 9 месяцев 2016 года унция золота стоила в среднем 1273 доллара США, или 81 472 рубля. Соответственно, при тех же условиях договора в 2016 году Россия бы выручила от продажи Аляски США около 440 миллионов долларов, или больше 28 миллиардов рублей. Это всего около 0,2% всей доходной части бюджета на 2016 год.

Чек на 7,2 миллиона долларов США, предъявленный для оплаты покупки Аляски. Сумма чека примерно эквивалентна 440 миллионам долларов США 2016 года

Сразу после продажи появились слухи (которые имеют широкое хождение и сейчас), что деньги не дошли до России, а были "разворованы" где-то по дороге. Это не так. Документы Министерства финансов второй половины 1868 года, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, развенчивают этот миф. США перевели причитающиеся России 7.035.000 долларов в Лондонский банк братьев Барингов, и они были израсходованы на покупку паровозов и другого имущества для Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог. "Пропавшие" 165.000 долларов были потрачены на "известное Его императорскому величеству употребление", что, как правило, скрывало за собой некие секретные и деликатные дела, вроде взяток американским чиновникам, вознаграждений для участников сделки и прочие "непроизводственные" расходы.

Сделка по покупке Аляски стала, пожалуй, самой удачной за всю историю США. Спустя 30 лет на Аляске были обнаружены большие месторождения золота, и туда потянулись тысячи искателей легкой наживы. За всю историю разработки золотоносных месторождений Аляски было добыто более 900 тонн золота, что многократно превышает цену, которую уплатило за нее американское правительство.

Во второй половине ХХ века на Аляске нашли и нефть, активная добыча которой ведется до сих пор, составляя до 20% всей добываемой нефти в США.

Более того, дальнейший ход истории показал, что Аляска занимает крайне выгодное стратегическое положение, что полностью проявило себя в ходе напряженной Холодной войны между США и СССР.

И по сей день Аляска остается одним из самых богатых и важных штатов США.

Роман Сорокин

|