Недооцененный шедевр - роман Александра Чудакова о жителях и нравах казахстанского провинциального Щучинска Недооцененный шедевр - роман Александра Чудакова о жителях и нравах казахстанского провинциального Щучинска

00:36 13.09.2023

Великая книга нового века

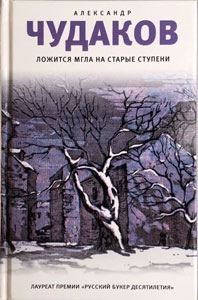

Журнал "Хан-Тенгри" вспоминает Александра Чудакова и его роман "Ложится мгла на старые ступени".

Рассказывают, что, когда Александр Чудаков принес свой роман в журнал "Знамя", его там встретили без особого энтузиазма. Известный литературовед, специалист по Чехову, муж бесподобной Мариэтты Омаровны Чудаковой – это да; но что он мог предложить современному литературному журналу? – И только прочитав роман (а читается он взахлеб, на одном дыхании) – сообразили: случилось чудо. Литературовед написал великий роман.

Роман "Ложится мгла на старые ступени" вышел в журнале "Знамя" в 2000-м году, был удостоен премии журнала, на следующий год даже выдвигался на Букеровскую премию, но не получил (предпочли роман Людмилы Улицкой "Казус Кукоцкого" – вот такой казус.). В 2005-м году Александра Чудакова не стало. И только в 2011-м году, как бы исправляя задним числом собственную ошибку, жюри Букеровской премии признало книгу Александра Чудакова "лучшим русским романом десятилетия".

Каковым, то есть непревзойденным, он остается до сих пор. По нашему скромному мнению.

Это во многом автобиографическая книга, рассказывающая о семье писателя, о жизни, нравах и обитателях райцентра Щучинск на севере Казахстана (в романе городок именуется Чебачинск). Повествование ведется то от первого лица, то от имени молодого человека по имени Антон – не очень понятно, к чему такое раздвоение, вероятно, главы писались в разное время. У книги имеется подзаголовок: "роман-идиллия". И это очень важная пометка, своего рода ключ к прочтению романа – это жизнь, увиденная зорким, свежим глазом подростка, а потом юноши. Жизнь, прекрасная в своей первозданной неповторимости.

Тяжелейшие предвоенные, военные и послевоенные годы описаны как своего рода "баллада о детстве" – роскошным русским языком, достоверно, красочно, с потрясающим чувством юмора и тонкой иронией. Казахстанский городишко постепенно заполняют волны ссыльных – и эти ссыльные с изумлением обнаруживают, что их сослали в благодатнейший край, в уникальную курортную зону Северного Казахстана с тучными черноземами, целебными сосновыми борами и чистейшими лесными озерами. Первая волна ссыльных – кулаки из Сальских степей – "наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих супесей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозема и дармового соснового леса. Скоро все они обстроились добротными пятистенками с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных".

Еще роман Александра Чудакова можно назвать "энциклопедией выживания" в условиях тотального дефицита всего. Прочитав книгу, вы узнаете, как правильно сажать картошку, варить патоку из свеклы, катать свечи, обрабатывать кожу, вить веревки и многое другое. Зачем современному читателю эти знания? А затем, пишет в своей рецензии на роман Петр Вайль:

"Нам варить крахмал ни к чему, но хорошо бы осознать, как крахмалил себе манжеты ссыльный в непроглядной казахстанской глуши... Как хозяйственная автономия оборачивалась самостоянием личности... За повседневными хлопотами слышен гул подлинной жизни: не во имя чего-то, а жизни просто – для себя и близких и больше ни для кого. А в результате выходит – для истории и для всех. Ведь вышел же из того бытия и быта Александр Павлович Чудаков, умевший делать свечи, сахар и крахмал, научившийся делать понятным Чехова. А того понимать надо – чтобы лучше понять, как жить. Такой вот получается круг".

А еще это великолепное домашнее чтение – для семей, еще сохранивших эту традицию. Здесь есть истории для взрослых и истории для детей – про домашних животных, школу, двор, улицу. В общем, очень жизненная, очень жизнеутверждающая книга.

Отдавая дань памяти Александру Павловичу Чудакову, журнал "Хан-Тенгри" публикует главу из его единственного и неповторимого романа.

Четвертая сибирская волна

Как быстро, безо всяких телефонов, распространяются здесь слухи. Уже на второй день стали приходить знакомые. Первой нанесла визит давняя подруга матери – Нина Ивановна, она же домашний врач. Именно так она рекомендовалась, бывая проездом в Москве: "Алло, Антон! Говорит твой домашний врач". Почему – было неясно. В детстве Антон не болел ничем и никогда – ни корью или скарлатиной, ни простудой, хотя начинал бегать босиком еще в апреле, по весенней грязи, а кончал – по осенней, октябрьской; в мае купался с Васькой Гагиным в Озере, цепляясь за еще плавающие голубые льдины. Его двоюродные сестры и братья болели коклюшем, кашляя так, что кровью заплывали белки глаз, и свинкой – он не заражался, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухшего горла. Даже оспа почему-то у него не прививалась; на третий раз медсестра сказала, что больше не будет на этого странного ребенка переводить дефицитную вакцину. "У тебя надежная примета в случае чего, – сказал как-то сосед Толя, оперативник. – Отсутствие оспины на руке, редкое в твоем поколении". – "В случае чего?" – "А в случае необходимости опознания трупа". Антон и взрослым никогда не хворал, и первая жена, часто недомогавшая, в том его упрекала: "Ты не в состоянии понять больного человека".

В Чебачьем Нина Ивановна была человек известный: боролась за мытье рук перед едой, против антигигиенического целования икон, выступала по местному радио, чтобы дети не ели стручки акаций и заячью капусту и не сосали глину. Когда маленький соседский сын, наевшись сладких плодов белены, помер, устроила в детской консультации щит, куда дед приклеил высушенный по всем гербарным правилам и выглядевший, как живой, куст, под которым мама красиво-зловещим шрифтом написала черною тушью: "Белена – яд!!!" Две медсестры несколько дней обходили все огороды, заставляя хозяев выпалывать ядовитое растение.

Пили редкостный напиток – индийский чай со слоном, Нине Ивановне его дарили бывшие пациенты. Вспомнили ее бедную дочь. После войны Нина Ивановна уехала ненадолго в Москву – что-то решать с бывшим мужем. Десятилетняя Инна занозила ногу, начался сепсис, без Нины Ивановны не достали редкий тогда пенициллин. Нина Ивановна всегда носила с собою ее фотографию – в гробу. Посмотрели фотографию.

Во время войны Нина Ивановна как педиатр была прикреплена к Копай-городу: там, в трех километрах от Чебачинска, разместили чеченцев и ингушей – спецпереселенцев (депортированными их тогда не называли).

…Холодный февральский день сорок четвертого года. Я стою во дворе, у калитки. По улице движется нескончаемый обоз. Это – чечены. Мне мешает смотреть штакетник калитки, но я боюсь выйти на улицу, потому что про чеченов все знаю – по колыбельной, которую мне перед сном поет бабка: "Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал". Надо мной смеются, но через несколько месяцев оказывается, что младенец был прав.

Одеты они совсем не по погоде – в какие-то легкие куртки с нашитыми как бы трубками, обуты в тонкие, как чулки, сапожки.

– В этих сапожках и черкесках только лезгинку танцевать, – сердито говорит подошедший сзади дед, – а не ездить в минус тридцать пять с северным ветром.

Про погоду дед знает все – он начальник и единственный сотрудник метеопункта, который располагается у нас же во дворе; дед бродит между приборами, смотрит в небо и четыре раза в сутки передает сведения в область, долго крутит ручку телефона, висящего на стене в кухне.

Мне сразу становится холодно, хотя одет я в теплую обезьянью дошку и меховую шапку, поверх которой натянут еще башлык-буденновка, и крест-накрест обвязан шерстяной шалью.

Чеченов и ингушей выгрузили в голой степи, они нарыли себе землянок-нор – Копай-город. Рассказы Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мерзлом грунте и накрытых жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были страшны. В первые же дни новоселы образовали кладбище – за два-три года оно сравнялось с местным, которому было сорок лет.

Разъяснениям НКВД, что чеченцы и ингуши все поголовно сотрудничали с немцами, чебачинцы, ссыльных повидавшие, не верили и поначалу к спецпереселенцам относились сочувственно, давали лопаты, носилки, ведра, детям – молоко. Но отношение быстро стало ухудшаться. Началось с мелкого воровства: у соседей в огороде кто-то выкопал ночью лук. Решили: чеченцы, раньше такого не бывало, а они, известно, без лука жить не могут. Чеченские нищие были странные: не просили, а угрожали: "Дай хлеб, а то белье брошу с веревки". У бабки на базаре отстегнули старую огромную медную английскую булавку, которою она очень дорожила – таких теперь не делают, а она скалывала ею концы пледа в мороз. "Будут они такими пустяками заниматься, – сердился дед. – Вот если б корову украли – это да". И как накликал. Вскоре поползли слухи: в Батмашке ингуши разбили стайку и угнали овец, в Успено-Юрьевке днем обчистили квартиру – взяли, что легко было унести – даже ложки и тазы. Их ловили, но за мелкое воровство не судили. Но вот в Котуркуле свели корову, потом в Жабках – еще одну. Лесник в Джаламбете встретил грабителей с ружьем – его застрелили из этого ружья. В том же Джаламбете увели двух коров и убили их хозяина. Страхи нарастали.

Рассказывали, что под Степняком вырезали целую семью. Воровство в Чебачинске бывало и раньше, но чеченцы показали, что такое настоящий горский разбой; по дворам поползло – "абреки", откуда-то не очень образованные чебачинские казаки знали это слово.

Самый большой конфликт с чеченцами возник года через два после войны. Чеченские парни не хотели, чтоб их девица встречалась с русским трактористом Васей, который пахал недалеко от Копай-города. Она сама бегала в поле, но чеченцы не сказали ей ни слова, а пошли прямиком к трактористу. Двухметровый богатырь Вася, про которого говорили, что кулак у него с тыкву, послал их, завязалась драка, троим он мурсалки размазал, но их было пятеро, и вскоре Вася уже лежал и охал возле гусениц. Его друзья, работавшие невдалеке, двинулись на своих машинах боевым строем, как в фильме "Трактористы", на Копай-город и сровняли с землей две крайние землянки и землебитный домик. Чеченцы как-то быстро, без шума, собрались возле магазина, у всех на поясах кинжалы, и молча двинулись на трактора. И быть бы большой крови, но, по счастью, в магазине оказался мамин ученик Хныкин, бывший командир разведроты. Хныкин не боялся никого и ничего. Он стал перед гусеницами переднего трактора – и остановил. Потом медленно пошел через улицу прямо на чеченцев.

– У них правая рука на кинжале, – рассказывал он маме, – а у меня – в кармане.

– А там что?

– А ничего. Но они хоть и абреки, а простоваты. Да и представить не могли, что в такую толпу идет безоружный. Тем более в офицерском кителе.

– Что ж ты им сказал?

– Вам Казахстана мало? – говорю. – На Колыму захотели? – главное, спокойно эдак говорю, тихо, как бы сквозь зубы так. – Где старейшины? – Поговорил с двумя, молодой переводил. Те сказали что-то, каждый буквально по два слова. Все повернулись молча и ушли. Ну а я – к нашим ребятам, уговаривать. Василий помог – явился, оклемавшись. Зла на них, толкует, не держу. Любовь – дело сурьезное. Я тоже троим сопатки их абрекские погладил, только хрустели… Добродушный он, Вася.

Говорили, что в банде Бибикова, отличавшейся особой жестокостью, состояли в основном чеченцы. Потом выяснилось, что нерусских там вообще было только двое: белорус, приехавший с Петей-партизаном и тоже партизан, и один молодой ингуш.

Про Бибикова Антон вспомнил, когда пришла его одноклассница Аля и они пили чай – она тоже принесла со слоном. Аля стала очень похожа на свою покойную мать, – особенно теперь, во столько же лет, сколько было той, когда Антон увидел ее мертвой.

…После школы прибежал Васька Гагин: "Айда за речку! Зарезанную смотреть! Гад буду! Хрест на пузо!"

Мать Али лежала на дне телеги, ее голова была страшно запрокинута, вместо горла зиял кровавый провал. Стайка ребят стояла поодаль; все молча, зачарованно глядели в телегу.

Учительница Тальникова в день зарплаты возвращалась поздно вечером в свое село. В первом перелеске дорогу ее лошади – по древнему разбойничьему обычаю – перегородили несколько мужчин. Отобрали покупки, сумочку с деньгами. И уже было отпустили, но учительница вдруг узнала главаря – своего бывшего ученика: "Бибиков! И тебе не стыдно, Бибиков?" Да, это была банда Бибикова, бывшего разведчика, кавалера орденов Славы и Красной Звезды, которую вот уже полгода ловила вся местная милиция. В разведроте Бибиков был специалистом по бесшумному снятию часовых ("финочкой, исключительно финочкой!"). На суде Бибиков мрачно буркнул: "Сама виновата. Кто за язык тянул?"

Дед нашел в энциклопедии, что чеченцев – полмиллиона, и с карандашом в руках высчитал, сколько сотен эшелонов надо было оторвать от военных перевозок, чтобы их вывезти. "К вам, Леонид Львович, – говорил отец, – только одна просьба. Не делитесь, прошу вас, ни с кем результатами ваших выкладок. Ведь Шаповалов уже не работает в нашем НКВД". Отец намекал на то, что его уже вызывали в эту организацию по поводу пораженческих высказываний деда. Но материалы попали тогда в руки бывшего дедова ученика и пока что все обошлось.

Чеченцы были последней из волн ссыльнопоселенцев, с начала тридцатых годов накатывавших на Чебачинск. Первой были кулаки из Сальских степей. Наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих супесей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозема и дармового соснового леса. Скоро все они обстроились добротными пятистенками с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных.

– Что вы хотите, – говорил дед, – цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как! Вон что про Кувычку рассказывают.

Старший сын старика Кувычки, рассказывал его сосед по воронежской деревне, когда, женившись, отделился, получил три лошади. Вставал затемно и пахал на Серой. Когда она к полудню уставала, впрягал в плуг Вороного, который пасся за межой. Ближе к вечеру приводили Чалого, на коем пахал дотемна. Через два года он уже считался кулаком.

– А чего же этот цвет в колхозе ни черта не делает? – подкалывал отец.

– А с какой стати? Кто такой кулак? – дед поворачивался к Антону, который всегда слушал, широко раскрыв глаза, не перебивая и не задавая вопросов, и дед любил адресоваться к нему. – Кто он такой? Работящий мужик. Крепкий. Недаром – кулак, – дед сжимал пальцы в кулак так, что белели косточки. – Непьющий. И сыновья непьющие. И жен взяли из работящих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьет, отец пил. Бедняк – в кабак, кулак – на полосу, дотемна, до пота, да всей семьей. Понятно, у него и коровы, и овцы, и не сивка, а полдюжины гладких коней, уже не соха, а плуг, железная борона, веялка, конные грабли. На таких деревня и стояла… А кто был в этих комбедах? Раскулачивал кто? Та же пьянь и голытьба. Придумали превосходно: имуществом раскулаченных распоряжается комбед. Не успеют телеги с ними за околицу выехать, как уже сундуки потрошат, перины тащат, самовары…

Дедова политэкономия была проста: государство грабит, присваивает все. Неясно ему было только одно: куда оно это девает.

– Раньше владелец крохотной ово́щной лавки кормился сам, кормил большую семью. А тут все магазины, универмаги, внешняя торговля – принадлежат государству. Огромный оборот! Где, где это все?

В роскошную жизнь членов ЦК он не верил или не придавал ей значения.

– Сколько их? Ну даже если каждый со всеми своими дачами стоит миллион – что вряд ли, – это же мелочь.

С начала тридцатых в Чебачинск начали поступать политические. Самый первый был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по национальным вопросам – его имя Антон потом нашел в красной Большой советской энциклопедии. Гройдо считал: ему очень повезло, что его сослали так рано – через пять-шесть лет так легко уже бы не отделался.

Его жена, детская писательница и педагог Лесная, придумала пионерлагерь "Артек". Лагерь построили, она написала про него книжку, туда ездили дети деятелей Коминтерна. Но в середине тридцатых кто-то вдруг решил, что "Артек" устроен по буржуазному принципу – коттеджи, белые катера, а не палатки и рюкзаки. Лесную как идеолога такой структуры выслали в Казахстан. "Артек" меж тем продолжал функционировать по буржуазному принципу, туда приезжали дети антифашистов, потом большая партия испанских детей; построили новые белые корпуса.

И тут Гройдо повезло во второй раз – его жену выслали в тот же город, где жил он, – в Чебачинск. Никто не верил, что это вышло случайно, – говорили про его старые связи с Дзержинским – Менжинским – Вышинским.

После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян, появились Воейковы и Свечины. Были привлеченные по Шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались изгнанцы единичные, не групповики, – музыканты, шахматисты, художники-оформители, актеры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмористы, стали присылать любителей рассказывать анекдоты.

С Дальнего Востока привезли корейцев. Перед войной стали поступать те, кто уже отбыл три или пять лет лагерей и получил еще пять или десять "по рогам" – поражения в правах, ссылку. Ссыльно-поселенцы с первых дней бывали буквально потрясены: они попадали в курортное место; их окружала Казахская складчатая страна: миллион гектаров леса, десять озер, прекрасный климат. О качестве этого климата говорило то, что возле озер расположилось несколько туберкулезных санаториев; известный фтизиатр профессор Халло, тоже ссыльный, с удивлением обнаружил, что результаты лечения туберкулезных больных в санаториях "Боровое" и "Лесное" выше, чем на знаменитых швейцарских курортах. Правда, он считал, что в равной степени дело тут и в кумысолечении – косяки кумысных кобылиц паслись рядом. Кумыс был дешев, продукты тоже; ссыльные отъедались и поправляли здоровье.

Профессор Троицкий, ученик Семенова-Тянь-Шанского, утверждал, что знает, как это произошло: чиновник, который составлял документ, распределявший потоки ссыльных, плохо посмотрел на карту, решив, что Чебачинск – в голой степи. Но Чебачинский район был узким языком, которым горы, лес, Сибирь последний раз протягивались в Степь. Она начиналась в полутораста километрах, на карте неспециалисту это было не понять. А до самой Степи раскинулся райский уголок, курорт, казахская Швейцария. Когда Антон студентом попал на Рицу, то страшно удивился ее славе: таких голубых горно-лесных озер возле Чебачинска было штук пять, не меньше, только они по причине почти полного безлюдья были лучше.

Перед войной поступила латышская интеллигенция и поляки, уже в войну – немцы Поволжья. Чебачинцы верили слуху, что когда НКВД выбросил там ночью парашютистов, переодетых в фашистскую форму, местные немцы всех попрятали. Но депортированные рассказали, что не было и самого десанта. Немцы устроились лучше, чем чеченцы: им разрешили почему-то захватить кое-какие вещи (до 200 килограмм на человека), среди них были плотники, кузнецы, колбасники, портные (чеченцы не умели ничего). Много было интеллигенции, которой разрешалось преподавать (кроме общественно-политических дисциплин). Математику у Антона в классе одно время вел доцент Ленинградского университета, литературу – доцент из Куйбышева, физкультуру – чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей. Преподавателем музыки в педучилище состоял бывший профессор Московской консерватории, в местных больницах и диспансерах работали ординаторы из Первой градской, больницы Склифосовского, ученики Спасокукоцкого и Филатова.

Но власти, видимо, считали, что Северный Казахстан интеллектуально все еще недоукомплектован: в Курорт Боровое, что в восемнадцати верстах от Чебачинска, в начале войны эвакуировали часть Академии наук: приехали Обручев, Зелинский.

Как-то отец читал академикам лекцию о Суворове. Антона он взял с собой – прокатиться в розвальнях на лошадке мохноногой по заснеженному лесу. За лекцию полагалось три килограмма муки. Возле маленького домика, где был академический распределитель, стояла небольшая, необычно молчаливая очередь. Отец отвел Антона в сторону. "Видишь вон того старичка в круглых очках, с кошелкой? – сказал он тихо. – Посмотри на него внимательно и постарайся запомнить. Это академик, великий ученый. Потом поймешь". И назвал фамилию.

Я вытягивал шею и таращился изо всех сил. Старичок с кошелкой и сейчас стоит у меня перед глазами. Как я благодарен за это отцу.

На первом курсе университета Антон узнал, кем был этот старичок, не спал по ночам от волненья при мыслях о ноосфере, от гордости за человеческий ум; за то, что такой человек жил в России; сочинял про этот эпизод плохие стихи: "Домишки. Очередь. Морозно. И казахстанский ветер адский. Отец сказал: "Навек запомни: вон тот с кошелкою – Вернадский"".

Ходили разные слухи об академиках: один может висеть в воздухе, другой переплюнет любого работягу по части мата. Дед смеялся и не верил. Много позже Антон узнает, что великий буддолог академик Щербатской, умерший в Боровом, незадолго до смерти читал лекцию, где в числе прочего говорил о левитации; до августа сорок пятого в том же Боровом жил кораблестроитель академик Крылов – необыкновенный знаток русской обсценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью).

Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть нигде.

– Четвертая культурная волна в Сибирь и русскую глухомань, – пересчитывал отец, загибая пальцы. – Декабристы, участники польского восстания, социал-демократы и прочие, и последняя, четвертая – объединительная.

– Прекрасный способ повышения культуры, – иронизировал дед. – Типично наш. А я-то думаю: в чем причина высокого культурного уровня в России?

Отец и Гройдо спорили, откуда отсчитывать традицию высылки в Казахстан: с Достоевского или с Троцкого?

Из всех новых административных насельников интеллигенция, по наблюдениям Антона, ощущала себя наименее несчастной, хотя ее положение было хуже, чем у кулаков, немцев или корейцев: она не знала ремесел, земли, а служить в горисполкоме, райкоме, РОНО ссыльные права не имели. Но многие из них, как ни странно, совсем не считали свою жизнь погибшей, а скорей наоборот. Шахматист Егорычев, знаменитый в городке своим мощным тепличным и поливным огородничеством, а также как страстный книгочей, признавался Антону уже в глубокой старости – я счастлив, что меня отлучили от игры в бисер. Гройдо говорил: он рад, что порвалась цепь, сковывавшая его с этой колесницей.

Отец Антона, Петр Иваныч Стремоухов, был одним из немногих в городе интеллигентов, попавших в него по своей воле.

Его старший брат, Иван Иваныч, организовал в 18-м году в подмосковном Царицыне одну из первых в России радиостанций и был ее бессменным научно-техническим руководителем, главным инженером, директором и еще кем-то. В 36-м году заместитель написал донос, что его начальник в 19-м году предоставил эфир врагу народа Троцкому. "Хотел бы я знать, – объяснял вызванный на Лубянку Иван Иваныч, – каким образом я мог не дать эфир военмору республики? Да меня и не спрашивал никто. Приехали на двух автомобилях – и все". То ли донос был уж слишком бессмысленным, то ли времена еще относительно мягкие, но Ивана Иваныча не посадили, а только уволили со всех постов.

Средний брат принадлежал когда-то к рабочей оппозиции, о чем честно писал во всех анкетах. В тридцать шестом его арестовали (он просидел семнадцать лет). Следующего брата уволили из института, где он преподавал, и уже дважды вызывали на Лубянку.

И тут отец сделал, как говорила мама, второй умный шаг в своей жизни (первый, понятно, был – женитьба на ней) – уехал из Москвы. Тогда говорили: НКВД найдет везде. Отец понял: не найдет. Не будут искать. Не смогут – слишком много дел в столице. И – исчез из поля зрения. Много раз говорил потом, что не может до сих пор взять в толк, как люди, вокруг которых уже пустота, уже замели начальников, заместителей, родственников, – почему они сидели и ждали, когда возьмут их, ждали, будучи жителями необъятной страны?..

Он завербовался на стройку социализма – возведение крупнейшего в стране мясокомбината в Семипалатинске, и не мешкая выехал туда вместе с беременной женой. Так Антон родился в Казахстане.

В 70-е годы Антон в юбилей Достоевского попал в Семипалатинск. В первый же день была экскурсия на знаменитый комбинат, где он увидел то, о чем в Чебачинске так мечтал боец скотобойни Бондаренко: убой скота электричеством. Огромных быков, получивших удар в пять тысяч вольт, подцепляли мощными крюками, и они плыли по конвейеру, где с них сразу, с шеи, начинали сдирать шкуру; обнажившиеся сине-розовые мышцы еще трепетали и дергались, а следующий съемщик продолжал стягивать шкуру, как чулок, вниз; одной достоеведке стало плохо. Инженер-экскурсовод объяснил, что, конечно, можно три-четыре раза повторить электрошок, снижая напряжение последовательно до 500 вольт, тогда бык перестанет дергаться и успокоится, именно так и поступают в Америке при работе с электрическим стулом, – но у нас более экономичная и прогрессивная технология. На фронтоне мясокомбината висел огромный кумачовый транспарант: "Я – реалист в высшем смысле. Ф. М. Достоевский".

Мама перевелась в местный институт, отец, хоть и окончил истфак МГУ, работал на комбинате преподавателем слесарного дела, которое знал с детства от своего отца и которому доучивал его великий мастер Иван Охлыстышев. Когда родился Антон, приехала бабка и забрала всех в Чебачинск – курортный город.

Так как историю и конституцию ссыльным преподавать не разрешалось, а отец был единственный в городе не ссыльный с высшим историческим образованием, он преподавал эти предметы во всех учебных заведениях Чебачинска – двух школах, горно-металлургическом техникуме, педучилище.

На фронт его не взяли из-за близорукости – минус семь (глаза он испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков). Но когда немцы подходили к Москве, записался добровольцем, доехал до областного центра, где доформировывались части дивизии генерала Панфилова, и даже был зачислен на пулеметные курсы. Но на первой же медкомиссии майор медицинской службы с матерными ругательствами выгнал его из кабинета.

Вернувшись, отец отдал в фонд обороны все, что скопил перед войной на своих трех ставках. Дед, узнав об этом из местной газеты, такой шаг не одобрил, как и раньше – запись в добровольцы.

– Умирать за эту власть? С какой стати?

– При чем тут власть! – горячился отец. – За страну, за Россию!

– Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.

– Я вас считал патриотом, Леонид Львович.

Отец снова уехал в областной центр, с дедом не попрощавшись. Дед был спокоен и ровен, как всегда.

|