Ирано-иракская война (перевод), - П.В.Густерин Ирано-иракская война (перевод), - П.В.Густерин

20:16 04.07.2025

П.В. Густерин

Ирано-иракская война

(перевод)

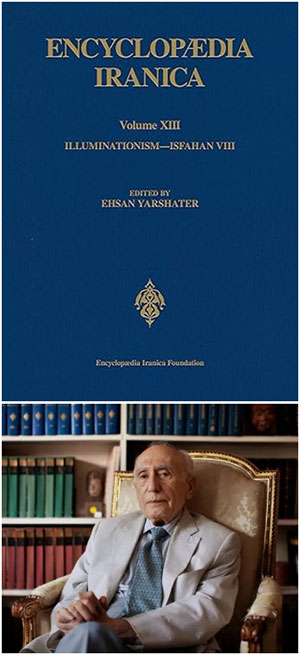

Эхсан Яршатер

Данный текст является переводом с английского языка соответствующей части статьи "IRAQ", опубликованной в XIII томе Encyclopaedia Iranica в 2006 г. (с. 572–581) с примечаниями переводчика.

Encyclopaedia Iranica – продолжающееся с 1985 г. издание. Является наиболее авторитетным в своем роде. На сегодняшний день из планируемых 45 томов в свет вышли 16. Основатель и главный редактор до XV тома включительно – Эхсан Яршатер (1920–2018).

Перевод с английского

Саския Гилинг

Война между Ираном и Ираком, длившаяся около восьми лет, началась с вторжения Ирака в Иран 22 сентября 1980 г. и закончилась двусторонним принятием резолюции №598 СБ ООН 20 июля 1988 г.

Ирано-иракская война, которую иранцы считают "навязанной войной", была названа "самой продолжительной войной XX в." и стоила 1 млн жертв и 1,19 трлн долл. 22 сентября 1980 г. тлеющий конфликт между Ираком и Ираном перерос в полномасштабную войну с одновременными иракскими авианалетами на десять иранских гражданских и военных аэропортов и вторжением на иранскую территорию вдоль всей границы между двумя странами. До начала войны отношения между двумя странами неуклонно ухудшались после Исламской революции 1979 г. в Иране. Это было вызвано не только личной враждебностью между Саддамом Хусейном из Ирака и аятоллой (Высший духовный сан шиитов. - П.Г.) Хомейни, но и, что более важно, политическими амбициями обоих государств, а также идеологическими и территориальными спорами. Аятолла Хомейни, который жил в изгнании в Ираке после 1963 г., был выслан из этой страны 4 октября 1978 г. по просьбе правительства Мохаммада Реза-шаха после начала политических беспорядков в Иране. 28 сентября, через шесть дней после вторжения иракских военных в Иран, СБ ООН призвал обе страны немедленно воздержаться от дальнейшего применения силы. Ирак заявил о своей готовности вести переговоры, но только если и когда Иран примет иракские требования, сформулированные иракским заместителем премьер-министра Тариком Азизом. Они включали взаимную гарантию невмешательства в дела другой страны; обязательство Ирана прекратить все акты "агрессии" в отношении Ирака; признание Ираном суверенитета Ирака над всеми территориями и водными путями, на которые он претендовал, включая водный путь Шатт-эль-Араб (Арванд-Руд) (Общее русло рек Евфрат и Тигр от их слияния до впадения в Персидский залив. - П.Г.).

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ

Предлог для вторжения Ирака в Иран. Ирак утверждал, что он ведет оборонительную войну и был "обязан осуществлять свое законное право на самозащиту суверенитета и территориальной целостности и вернуть свои территории силой, учитывая, что иранское правительство перекрыло путь всем законно признанным способам решения вопросов, вытекающих из его обязательств". До вторжения Ирак часто обвинял Иран в актах агрессии против Ирака и вмешательстве во внутренние дела Ирака, таких как поддержка запрещенной партии "ад-Дава". В радиопередачах на арабском языке иранские лидеры яростно поносили режим "Баас" (Партия арабского социалистического возрождения. - П.Г.), называя его антиисламским и марионеткой империалистических держав. Режим в Багдаде также обвинялся в актах агрессии против Ирана, публично поддерживая сепаратистских повстанцев в Хузистане, обещая им помощь в освобождении "Арабистана" (название, принятое иракским режимом для старой персидской провинции). По словам генерал-губернатора Хузистана адмирала Ахмада Мадани, Ирак поставлял оружие повстанцам. В нескольких случаях Ирак даже совершал нападения на иранские приграничные города, например, на курдские города на северо-западе Ирана в июне 1979 г. и в следующем месяце на Салихабад на юге, где было убито несколько человек. В течение первой половины 1980 г. произошли дополнительные пограничные столкновения.

Иракское требование суверенитета над всеми спорными территориями и водными путями возродило старый территориальный спор между двумя странами. Наиболее спорным территориальным разногласием было по Шатт-эль-Араб и другим водным путям. Кроме того, три небольших острова в Персидском заливе также были частью необоснованных территориальных претензий Хусейна. Острова Абу-Муса и Большой и Малый Томб, находящиеся далеко от иракской границы, находятся недалеко от Ормузского пролива и имеют большое стратегическое значение. До конца XIX в. и начала XX в., когда британцы оккупировали ряд иранских островов и управляли ими через арабских шейхов, как британскими протекторатами, эти острова были частями иранской территории. Иранский Абу-Муса управлялся от имени Великобритании шейхом Шарджи, а два других острова - Рас-эль-Хаймой, оба этих шейхства позже вошли в состав ОАЭ. Иран отвоевал острова 30 ноября 1971 г., за несколько дней до того, как ОАЭ появились после обретения независимости от Великобритании. Иран быстро признал недавно созданный эмират. В сентябре 1980 г. Ирак предъявил необоснованное и провокационное требование о суверенитете над тремя островами от имени "арабской нации", потребовав от Ирана признания "законных" прав Ирака.

Пограничные споры. Основной спор вращался вокруг демаркации границы в водном пути Шатт-эль-Араб и претензий Ирака на иранскую провинцию Хузистан. Согласно панарабской идеологии лидеров "Бааса", Хузистан должен стать активным сторонником арабской нации и должен был вернуться в руки арабов. Однако главным яблоком раздора был водный путь Шатт-эль-Араб, который является слиянием рек Тигр, Евфрат и Карун. Последние 55 миль из 130 миль водного пути Шатт-эль-Араб видят границу между Ираком и Ираном. Шатт-эль-Араб имеет экономическое и стратегическое значение для каждой страны. Басра, единственный иракский порт с выходом в Персидский залив, находится в 47 милях вверх по течению, крупные нефтяные установки в текущих странах расположены вблизи Шатт-эль-Араб. После принятия Османской империи, когда Ирак впервые стал британским мандатом в 1920 г., а затем независимой державой в 1932 г., Иран отказался от демаркационной линии, установленной в Константинопольском протоколе от ноября 1913 г. Иран хотел, чтобы граница проходила по тальвегу (Фарватеру. - П.Г.), на самой глубокой границе судоходного канала, утверждая, что Константинопольский протокол был наследием колониального правления. Ирак, поощряемый и поддерживающий Великобританию, привел Иран в Лигу Наций в 1934 г., но никакого урегулирования не было достигнуто. Переговоры между двумя вариантами продолжались, и в 1937 г. Иран и Ирак подписали свой первый договор о границе. Среди прочего, был установлен договор о границах водного пути на восточном берегу реки, за исключением 4-мильной якорной зоны около Абадана, которая была выделена Ирану и где границы проходили по тальвегу. Спустя годы Ирак обвинил Иран в использовании слабой позиции Ирака в переговорах в то время, когда Ирак был окружен политическими потрясениями после военного переворота в стране в 1936 г., совершенного Нури ас-Саидом.

В течение трех лет никаких важных событий в споре не произошло. Но в 1960-х годах, когда Иран стал независимой региональной державой, а Ирак был ослаблен несколькими переворотами, Иран снова воспользовался политической уязвимостью Ирака. Во-первых, он отправил делегацию в Ирак вскоре после переворота "Баас" в 1969 г., и когда Ирак отказался продолжать переговоры по новому договору, Иран аннулировал договор 1937 г. Затем он оказал дополнительное давление на Ирак, поддержав курдских повстанцев на севере. Ирак был вынужден уступить требованиям Ирана в обмен на обещание Ирана прекратить поддержку курдских повстанцев. Это привело к Алжирскому протоколу 1975 г., в котором тальвег был впервые признан границей на всей протяженности Шатт-эль-Араб. Но пять лет спустя, 17 сентября 1980 г., Ирак внезапно заменил Алжирский протокол после Иранской революции. В своем выступлении в Национальной ассамблее Саддам Хусейн заявил, что Исламская Республика Иран отказывается соблюдать требования Алжирского протокола, и поэтому Ирак считает Протокол недействительным. Кроме того, Хусейн в той же речи заявил, что весь Шатт-эль-Араб был иракским на протяжении всей истории и что иракская власть над Шатт-эль-Араб должна быть восстановлена. Пять дней спустя иракская армия пересекла границу.

Цели Ирака при вторжении в Иран. Было несколько факторов, которые совместно или независимо, по-видимому, лежат в основе решения иракского режима начала войны. Эти факторы можно разделить на цели и мотивы: амбиции Саддама Хусейна относительно политической и экономической гегемонии в Персидском заливе; обеспечение контроля над всеми водными средствами через Шатт-эль-Араб и захват территорий, на которые претендует Ирак; обеспечение безопасности Ирака и противодействие влиянию Исламской революции Ирана на иракское шиитское общество. Постреволюционные политические потрясения в Иране, крах иранских вооруженных сил, а также поддержка элитами иранского режима в изгнании, очевидно, воспринимались иракскими лидерами как обстоятельства, создающие идеальную возможность для ведения войны.

Идеология ИРИ, и особенно попытка экспортировать Исламскую революцию в другие мусульманские страны, рассматривалась иракскими лидерами как угроза светской идеологии их партии "Баас" и как опасность стабильности страны. Иранская пропаганда, нацеленная на недовольное население Ирака, фокусировалась на неисламском характере светской идеологии "Баас" и была призвана подстрекать иракцев к восстанию и свержению режима Саддама Хусейна. Несмотря на то, что иранская пропаганда имела универсальное послание и предназначалась для всех мусульман, в Ираке опасались, что шииты, которые составляли большинство населения, но находились под властью суннитов, были особенно восприимчивы к иранскому призыву к действию. Чтобы противостоять этой пропаганде, суннитские иракские лидеры приняли меры для уменьшения угрозы восстания шиитского населения. Во-первых, они усилили преследование людей, подозреваемых в "незаконной" политической деятельности, такой как членство в подпольной шиитской партии "ад-Дава". Известный шиитский аятолла Бакир ас-Садр был задержан и тайно казнен в апреле 1980 г. Тысячи шиитов, многие из которых были иранского происхождения, но чьи семьи проживали в течение поколений в шиитских религиозных центрах Кербела и Наджаф, были изгнаны из страны, как и в начале 1970-х годов. Затем был подчеркнут арабский характер ислама, такой как арабское происхождение пророка Мухаммеда, арабский язык Корана и расположение священных городов ислама в арабских странах. Подчеркивая арабские корни и традиции ислама, Саддам Хусейн стремился подорвать привлекательность иранской Исламской революции в глазах иракского населения. Позже, чтобы подчеркнуть превосходство арабов над иранцами, он назвал войну "второй Кадисией", имея в виду битву при Кадисии в 636 г., где персидские Сасаниды (Названия династии. - П.Г.) были разбиты в своей центральной провинции арабо-мусульманскими войсками. Однако, следует отметить, что Месопотамия (современный Ирак) тогда была центральной провинцией Персидской империи, упоминаемой как "сердце Иранского королевства" в средневековых исламских источниках.

Саддам Хусейн также стремился к экономической и военной гегемонии в Персидском заливе. До Исламской революции Иран был главной державой в регионе при поддержке США. Во время холодной войны из-за своего географического положения к югу от СССР Иран имел стратегическое значение для США и, следовательно, поддерживался в военном отношении. После Революции отношения между США и Исламской Республикой стали быстро ухудшаться. Учитывая послереволюционные потрясения в Иране и ухудшение отношений с арабскими государствами наряду с прекращением военных поставок США, Иран утратил свои позиции как крупной державы в регионе. Прекращение американских военных поставок после начала иранского кризиса с заложниками в ноябре 1979 г. резко ослабило армию Ирана. Ирак ожидал, что Иран примет иракское военное превосходство после вторжения и немедленно подчинится иракским требованиям. Саддам Хусейн стремился использовать внутренние политические потрясения и военный беспорядок Ирана для достижения своих целей, как это делал Иран против Ирака в 1936, 1969 и 1975 гг. Получив контроль над Шатт-эль-Араб, Хузистаном и тремя островами в Персидском заливе, доходы Ирака существенно возрастут. Почти все нефтяные запасы Ирана находятся в провинции Хузистан, где также есть крупные нефтяные объекты и нефтеперерабатывающие заводы. Более того, лишив Иран его самого важного источника дохода, Ирак помешал бы Ирану снова стать самым могущественным государством в регионе. Наконец, оккупация Хузистана значительно расширила бы береговую линию Ирака, которая в то время составляла всего 40 миль, обеспечив Ираку доступ к Персидскому заливу. Более того, Ирак претендовал на три острова в Персидском заливе не только символически, чтобы "вернуть" территории "арабской нации", но и по экономическим и стратегическим причинам, учитывая возможности для морских нефтяных установок.

Стратегия иракской войны заключалась в ведении ограниченной войны, а не полномасштабной. Об этом свидетельствует тот факт, что в боях участвовала только часть иракской армии, которая велась только в ограниченных местах. Было ясно, что война должна закончиться до наступления зимы, когда наводнение сделает большую часть территории недоступной. Одной из причин была неготовность иранских вооруженных сил к войне. Это было связано с бойкотом вооружений, введенным США после начала кризиса с заложниками. Это привело к нехватке запасных частей для иранской военной техники американского производства. Кроме того, исламские власти не доверяли высокопоставленным военным офицерам, многие из которых были лояльны бывшему шаху. Военные считались символом зависимости от США и расточительных расходов, а также бывшим инструментом государственного угнетения. После Революции в армии проводились систематические чистки, сначала среди старших чинов, а затем более широко. Стражи Исламской революции были обучены как вооруженная сила, чтобы уравновесить регулярную армию и взять на себя многие из ее функций. Пасдаран, возглавляемый Мохсеном Реза, был тесно связан с воинствующими священнослужителями и был, в частности, ответственен за успех Исламской революции.

Ухудшение экономики Ирана также могло быть фактором иракского вторжения. Вся иранская экономика критически пострадала от политических потрясений во время и после Революции в 1979 г. Например, в нефтяной промышленности, безусловно, самом важном секторе иранской экономики, добыча упала с 5,7 млн баррелей в день в 1977 г. до 3,9 млн - весной 1979 г. и до 1,4 млн - летом 1980 г.

Наконец, Саддам Хусейн, несомненно, также рассчитывал воспользоваться внутренними беспорядками в Иране. Это состояло из восстаний этнических меньшинств и оппозиции со стороны различных политических групп, а также разногласий внутри самой религиозной иерархии. В северо-западных провинциях революционная гвардия и армия вели тяжелые бои с курдами. Во время Революции курды достигли своего рода неформальной автономии, которую они теперь хотели институционализировать. Однако в августе 1979 г. Хомейни приказал провести всеобщую мобилизацию, чтобы положить конец всему курдскому сопротивлению. В Хузистане арабское меньшинство также стремилось к автономии. Это было совершенно неприемлемо для Хомейни, поскольку иранская экономика в значительной степени зависела от нефтяной промышленности в этой провинции. Здесь произошли серьезные столкновения между повстанцами и революционной гвардией.

Также существовала оппозиция режиму со стороны религиозного истеблишмента, в частности, со стороны аятоллы Мохаммада Казема Шариатмадари, чья главная критика заключалась в том, что Хомейни и его последователи присвоили себе Революцию и выступали против политического и религиозного плюрализма. Дальнейшее противодействие духовному руководству Хомейни исходило от монархистов, религиозных либералов, таких как Мехди Базарган, бывший премьер-министр, и левых групп, таких как "Моджахедин-е хальк" ("Моджахеды народа". - П.Г.) и "Федаян-е хальк" ("Поборники народа". - П.Г.). Кроме этого, между фракциями внутри религиозного истеблишмента шла борьба за власть, что также отвлекало внимание от трений с Ираком. Международная реакция на войну. 28 сентября 1980 г. СБ ООН принял резолюцию №479, которая призвала обе страны немедленно воздержаться от дальнейшего применения силы и урегулировать свой спор мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права. Она не имела большого эффекта. Ирак заявил, что может принять резолюцию только при условии, что Иран передаст территории, на которые претендует Ирак. Иранские лидеры, в свою очередь, были готовы вести переговоры о перемирии только после того, как иракская армия эвакуирует иранскую территорию, обвинив Ирак в неспровоцированной агрессии. В ООН обе страны защищали свое участие в войне как акт самообороны. Министр иностранных дел Ирака Садун Хаммади обвинил Хомейни во время сессии ООН 15 октября 1980 г. в попытке экспортировать Исламскую революцию путем разжигания религиозной и сектантской розни в Ираке. Иран прекратил свой отказ принять резолюцию СБ ООН. Премьер-министр Ирана Раджаи охарактеризовал войну как "навязанную войну" и заявил, что Иран может принять перемирие только в том случае, если и когда агрессор будет наказан. Другие миротворческие миссии были предприняты Организацией "Исламская конференция" (С 2011 г. - "Организация исламского сотрудничества". - П.Г.) и "Движением неприсоединения", но ни одна из них не имела успеха.

В начале войны официальная позиция США и других западных стран, СССР и стран Персидского залива была нейтральной. СССР, который до войны был основным поставщиком оружия в Ирак, сообщил Ираку, что его поставки оружия будут сокращены. Отношения США как с Ираном, так и с Ираком уже были на низком уровне. Только король Иордании Хусейн открыто заявил о поддержке Ирака. Государства Персидского залива, несмотря на свою официальную позицию нейтралитета, оказывали финансовую помощь Ираку. Иран, тем временем, поддерживали Сирия и Ливия. Однако две воюющие страны не испытывали трудностей с получением поставок оружия из других стран. Франция стала основным источником высокотехнологичного оружия для Ирака, в частности, военных самолетов "Мираж". СССР был крупнейшим поставщиком оружия для Ирака. Израиль поставлял оружие Ирану, надеясь продлить войну. И по крайней мере десять стран продавали оружие обеим воюющим сторонам. В 1986 г. даже были раскрыты секретные оружейные сделки между США и Ираном (См. мой перевод: Иранский аспект дела "Иран-контрас" https://centrasia.org/newsA.php?st=1750845720 . - П.Г.). США использовали Ирано-иракскую войну как средство для расширения своих военных сил в регионе Персидского залива. Операция по смене флага кувейтских нефтяных танкеров еще больше укрепила позиции США и привела к установлению гегемонии США в регионе.

С самого начала войны международное сообщество беспокоилось в основном о том, какое влияние война окажет на международную торговлю и экспорт нефти из Персидского залива. Поскольку обе страны были крупными производителями нефти, опасались еще одного нефтяного кризиса, например, во время арабо-израильского конфликта в 1973 г. (Война Судного дня. - П.Г.). Несмотря на то, что Ирак и Иран атаковали нефтяные объекты друг друга с самого начала войны, чтобы уничтожить возможности друг друга по добыче нефти, цены на нефть выросли только на короткий период, и реального влияния на мировой рынок нефти во время войны не было.

ХОД ВОЙНЫ

Иракское вторжение. Война началась 22 сентября 1980 г., когда Ирак начал воздушные налеты на десять крупных иранских аэропортов и вторгся на иранскую территорию по земле по трем фронтам. На севере был занят Каср-е-Ширин из-за его стратегического положения. Высокая возвышенность вокруг Каср-е-Ширина обеспечивает стратегическое преимущество над окружающими низинами, и он находится недалеко от дороги на Багдад. Дальше на юг, в Хузистане, стратегические точки около Мехрана и город Дезфул, который был важен из-за своих военных баз и нефтепроводов, были атакованы. Однако главными целями были Хорремшехр и Абадан, последний из которых является местом расположения крупных нефтеперерабатывающих заводов. Но изолированное положение этих двух городов, разграниченных реками Шатт-эль-Араб, Карун и Бахманшир и доступных только по двум мостам, затрудняло захват городов. В течение первых недель происходили тяжелые бои между подразделениями иракской армии и Корпусом стражей Исламской революции (Известен как КСИР. - П.Г.) Ирана. 24 октября ценой больших потерь иракцы заняли только Хорремшехр; Абадан также был осажден, но держался. К декабрю иракская армия заняла только часть Хузистана. После захвата Хорремшехра иракцы изменили свою военную стратегию с ограниченной, динамичной войны на статическую с небольшим количеством прямых сражений, но усиленными обстрелами и бомбардировками для защиты захваченной территории. За некоторыми исключениями, наземные операции не проводились, и война состояла из артиллерийских обстрелов и воздушных налетов обеих сторон на стратегические цели. Ираку не удалось быстро победить иранские вооруженные силы, несмотря на то, что у него были более крупные военно-воздушные силы и армия. Одной из причин было то, что иранцы, несмотря на то, что были удивлены вторжением, немедленно оказали сильное сопротивление, состоящее из комбинации регулярной армии, полиции, революционной гвардии и добровольческих подразделений. Другой причиной была некомпетентность иракского военного руководства, которое совершило стратегические и тактические ошибки. Армия была плохо обучена и неспособна использовать и обслуживать свои передовые основные системы вооружения. Старшие офицеры в Ираке получали повышение не из-за своей компетентности, а из-за своей лояльности руководству "Баас" и из-за своей принадлежности к суннитскому или тикритскому вероисповеданию.

Ситуация в Иране была не намного лучше. Чистки в армии после Революции привели к серьезной перестройке наверху. Ключевые должности были в руках офицеров, которые были повышены после Революции за свою преданность исламским принципам Революции. Например, бывший капитан армии Сайед Али Ширази, командующий сухопутными войсками, был повышен до этой должности за свою преданность Исламской революции. Иранская армия, как и иракская, была плохо обучена. В октябре 1980 г. Хомейни объединил силы регулярной армии и Корпуса стражей Исламской революции и назначил Высший совет обороны из семи человек, который отвечал за ведение войны и урегулирование военных споров. Президент Бани Садр, который уже был главнокомандующим, был назначен главой Совета. Однако Совет был неэффективен из-за борьбы за власть, которая в то время происходила между Бани Садр и духовными лицами, такими как аятолла Мохаммад Бехешти и Акбар Хашеми Рафсанджани. Их конфликт в основном касался политической ориентации Исламской Республики. Бани Садр возражал против участия духовных лиц в государственных делах, которые, в свою очередь, хотели перестроить государство и общество посредством процесса "исламизации". Его оппоненты опирались на Высший совет обороны и военное руководство в критике Бани Садр, тем самым принимая военные решения в зависимости от политического соперничества. В июне 1981 г. Бани Садр был лишен военного командования и позже был смещен с поста президента. Борьба за власть между ним и Бехешти была решена в пользу последнего, поскольку Хомейни отказался от поддержки Бани Садр. В первой половине 1981 г. власть Бани Садр уже ослабла, и с ним не консультировались при принятии политических решений, таких как решение правящих фракций освободить американских заложников в январе 1981 г. Хомейни изначально просил обе стороны урегулировать свои разногласия, но в июне он встревожился возможностью переворота со стороны оппозиционных групп, которые начали поддерживать Бани Садр. Кроме того, Хомейни обвинил Бани Садр в ситуации на фронте, где война зашла в тупик, когда иракские войска оккупировали иранскую территорию.

Иранская контратака. 5 января 1981 г. иранцы впервые начали контрнаступление. Первоначально эта контратака около Сусангерда была успешной, но иракские войска в конечном итоге окружили иранские дивизии и нанесли им тяжелые потери. Бани Садр был против этой операции, поскольку он еще не считал, что время для крупномасштабной атаки созрело; но ему пришлось уступить давлению Бехешти и его сторонников. В сентябре 1981 г. период тупика подошел к концу, когда иранцы начали серию успешных наступлений. Первое из них отбросило иракскую армию обратно на западный берег реки Карун и, таким образом, положило конец осаде Абадана, которая длилась почти год. В конце 1981 г. Иран начал два небольших наступления около Сусангерда (29 ноября) и в районе Каср-е-Ширин (12 декабря) и отвоевал часть утраченной иранской территории. За этими наступлениями последовало еще более успешное наступление 22 марта 1982 г. Эта операция в районе Шуш-Дезфул, названная Фатх Мобин, в которой участвовало около 120 тыс. солдат, была крупнейшим наступлением с начала войны. Она была проведена объединенными силами регулярной армии и революционной гвардии, которые использовали военную стратегию, состоящую из смеси классических маневров и новаторской тактики. Частью этой тактики были атаки человеческих волн, в которых подразделения "Басидж", военные силы, состоящие из добровольцев, атаковали иракские оборонительные позиции легкой бронетехникой и расчищали путь для революционной гвардии. Эти подразделения "Басидж", официально называемые "Басидж-е мостазафин" ("Мобилизация угнетенных") и верные принципам Исламской революции, были сформированы и обучены под руководством революционной гвардии. В ноябре 1981 г. было создано Министерство стражей Исламской революции во главе с Мохсеном Рафикдостом для координации контактов между правительством и быстро растущими силами стражей Исламской революции. По словам Фреда Халлидея, стражи Исламской революции были численно больше, чем регулярная армия, но другие источники с этим не согласны. Камран Мофид утверждает, что к 1986 г. в сухопутных войсках стражей Исламской революции было около 300 тыс. добровольцев (по сравнению с 305 тыс. в регулярных вооруженных силах), но это число не включало силы "Басидж". Иранская кампания привела к серьезному поражению Ирака, который потерял три дивизии и был вынужден отвести свои войска к довоенной границе. Весной 1982 г. иранцы начали два наступления, в которых они использовали ту же тактику, что и в операции "Фатх Мобин" для вытеснения иракской армии из Хузистана. Первое наступление к северу от Бустана, начавшееся 22 марта, было впечатляющим наступлением, которое привело к освобождению около 50 квадратных миль иранской территории. Второе наступление, состоявшее из двух отдельных атак, стало важным поворотным моментом в войне. Первый этап, длившийся с 24 апреля по 12 мая, отбросил иракские войска обратно в Хорремшехр из района Ахваз-Сусангирд после тяжелых боев. На втором этапе, 20 мая, иранцы атаковали иракские позиции в Хорремшехре, последнем оплоте иракцев в этом районе. Несмотря на то, что иракские силы ожидали нападения и укрепили город, они не смогли защитить его от иранских войск, которые вошли в город 24-25 мая. Иран одержал две военные победы в 1981 и 1982 гг., потому что его войска не только использовали обычную и импровизированную нетрадиционную тактику, но и проводили свои операции под командованием Бани Садра. После смещения Бани Садра руководство Тегерана смогло больше сосредоточиться на фронте войны. 20 июня 1982 г. Саддам Хусейн объявил, что все иракские войска начали выводиться с иранской территории. Он был готов вести переговоры о перемирии, но Иран, который обрел уверенность после своих недавних успехов, потребовал дополнительных условий для урегулирования. Помимо настойчивого требования полного вывода иракских войск, Иран потребовал свержения Саддама Хусейна и режима "Баас", существенной компенсации и репатриации 100 тыс. шиитов, изгнанных из Ирака в 1980 г.

Иранские наступления на иракскую территорию. В июле 1982 г. иранские лидеры решили наступать на иракскую территорию. Перед этим решением среди руководства разгорелись жаркие дебаты относительно целесообразности вторжения в Ирак и противостояния значительным иракским силам, ожидающим иранского наступления. Иракская армия с 1980 г. выросла более чем вдвое - с примерно 200 тыс. солдат до примерно 475 тыс. в 1983 г. Иранское военное руководство и религиозные лидеры, такие как новый премьер Мир-Хусейн Мусави и президент Сайед Али Хаменеи, были против вторжения. С одной стороны, они утверждали, что иранская армия не имеет возможностей для такого наступления. С другой стороны, они опасались, что наступление на иракскую территорию потребует значительных человеческих, материальных и политических жертв. Те, кто выступал за вторжение, в том числе некоторые элементы регулярной армии и многие командиры революционной гвардии, считали, что для свержения режима Саддама Хусейна необходимо крупное наступление. Они утверждали, что Иран может добиться успеха, полагаясь на революционную тактику и ревностных бойцов. Более того, иранское наступление будет направлено на район, населенный преимущественно иракскими шиитами, и ожидалось, что шиитское население восстанет против иракского режима и поддержит иранские силы. Однако обе стороны согласились в одном: Иран должен наказать Ирак за его неспровоцированную агрессию. Руководство Ирана было единым в том, чтобы направить недвусмысленное сообщение своим соседям и международному сообществу о том, что исламский режим полон решимости защитить страну и наказать агрессоров. 13 июля, в первый день Рамазана, стало ясно, что решение было принято не в пользу военных. Иранская армия начала наступление под названием Рамазан в направлении Басры, насчитывая около 100 тыс. человек, из которых 50 тыс. принадлежали к регулярной армии. После двух недель тяжелых боев стало очевидно, что войскам не удалось прорвать иракскую оборону. Это поражение было вызвано тактическими неудачами иранской стороны и отсутствием артиллерии, поддержки с воздуха и хорошо обученных регулярных войск. Другие факторы включали превосходное оснащение иракцев и их использование химического оружия. Иранские власти настояли на проведении еще двух наступлений, несмотря на растущую критику со стороны военного руководства, которое после провала последнего наступления все больше не одобряло то, как политики и религиозные лидеры вмешивались в военные дела. Эти новые наступления, операция "Муслим бен Акыль" с 1 по 10 октября под Мандали и операция "Мухаррам" с 1 по 11 ноября около Мусиана, также потерпели неудачу, в основном потому, что религиозное руководство не хотело вести обычную войну или использовать комбинацию обычной и революционной тактики, как в операции "Фатх Мобин". Как и в июльском наступлении, последние наступления состояли из массированных фронтальных атак пехотных войск и наступлений человеческих волн без поддержки с воздуха и артиллерии. Основную часть сил составляли отряды "Пасдаран" и "Басидж", добровольцы в большинстве своем были плохо обучены, плохо экипированы и часто очень молоды или очень стары.

Иранское наступление, казалось, было повторением иракского вторжения в сентябре 1980 г. Теперь стратегия обеих стран изменилась. Иран вел войну динамичных операций, тогда как Ирак вел оборонительную войну на истощение, чтобы измотать своего противника. Для обеих сторон оказалось легче защищать территорию, чем захватывать ее, поскольку у войск не было мотивации, когда они не защищали свою родину. Саддам Хусейн, как сообщается, ожидал, что арабское меньшинство Ирана в Хузистане поддержит иракские войска; однако иранские арабы не только не восстали, но и бежали из провинции после иракского вторжения. Хомейни, с другой стороны, надеялся, что иракцы восстанут против Саддама, и это ожидание также оказалось бесплодным. В своих речах Хомейни подчеркивал тот факт, что Иран продолжает свои военные усилия против режима "Баас" и Саддама Хусейна с целью создания исламской республики в Ираке. Иран поддерживал противников иракского режима и поддерживал формирование Верховного совета Исламской революции в Ираке, в котором преобладали шииты, который базировался в Тегеране и возглавлялся Мохаммадом Бакиром аль-Хакимом (См. мою сатью: Иракский политик и шиитский мученик Мухаммад Бакир аль-Хаким https://centrasia.org/newsA.php?st=1743433620 . - П.Г.). Было предложено несколько объяснений того факта, что иракские шииты не восстали в 1982 г. Одно из объяснений заключается в том, что для шиитов их национальная - иракская и арабская - идентичность превосходила религиозную сектантскую, шиитскую идентичность. Это подтверждалось тем фактом, что иракские сухопутные войска, состоящие в основном из шиитов, горячо сражались против вторгшихся иранцев. Другое объяснение заключается в том, что шиитская община не имела единства и руководства из-за иракской политики манипуляции и была не готова к восстанию против иракского правительства. Несмотря на высокие показатели потерь во время последних операций, Иран продолжал свое наступление. В 1983 г. операции "Валь-Фаджр" 1-4 начались безуспешно. В 1984 г. Ирак пригрозил атаковать иранские города, если Иран предпримет новые наступления. Не впечатлившись, Иран начал новое наступление. В ответ Ирак атаковал Дизфул ракетами класса "земля-земля" и начал наносить авиаудары по другим городам. Иран ответил авиаударами по Басре, Мандали и другим иракским приграничным городам. Это был начальный этап "Войны городов", в ходе которой погибло много мирных жителей. Тем не менее Иран продолжил свои наступления, в феврале были проведены операции "Валь-Фаджр" 5 и 6 и "Кайбар". 30 марта 1984 г. после заявлений Ирана о том, что Ирак применил химическое оружие, председатель СБ ООН заявил, что среди назначенных ООН экспертов было единодушное согласие в том, что в войне применялось химическое оружие. Год спустя, 25 апреля 1985 г., СБ ООН опубликовал еще одно заявление, в котором он выразил свое "потрясение применением химического оружия против иранских войск в марте 1985 г.". В этих заявлениях Ирак не упоминался по имени. В некотором смысле международное сообщество хранило молчание, когда Ирак использовал оружие массового поражения как против иранских, так и против иракских курдов. По-видимому, США сыграли значительную роль в предотвращении осуждения Ирака со стороны ООН в этом отношении.

Распространение войны на Персидский залив. До 1983 г. война велась на суше, но в 1983 г. Ирак расширил ее на Персидский залив. Уничтожив иранские нефтяные установки, Ирак пытался подорвать экономику Ирана и, препятствуя потоку экспорта нефти, дать предупреждение Западу, чтобы заставить иранское руководство вступить в переговоры. В феврале и марте 1983 г. иракские самолеты повредили иранские морские установки и вызвали разлив нефти объемом около 7,5 тыс. баррелей в день, что также угрожало побережью и водоснабжению Бахрейна, Катара и ОАЭ. В конце года Ирак предупредил торговые суда держаться подальше от северной части Персидского залива, заявив, что это зона военных действий. Война еще больше обострилась, когда в феврале 1984 г. Ирак объявил о блокаде острова Харк. Нацелившись на международную торговлю, Ирак надеялся спровоцировать международное сообщество заставить Иран прекратить войну. В сентябре 1983 г. Франция и США оказались втянуты в конфликт после решения Франции поставить Ираку пять самолетов "Супер-Этендард", вооруженных ракетами "AM-39 Экзосет" класса "воздух-земля". По словам Франции, было решено поставить истребители, которые могли бы легко атаковать иранские нефтяные объекты в Персидском заливе и Харге, чтобы иракские военные могли оказать давление на Иран, чтобы он согласился на урегулирование путем переговоров. Однако кажется более вероятным, что Франция хотела укрепить иракскую военную позицию. Долг Ирака Франции с начала войны - из-за закупок оружия - был значительным, и Франция опасалась, что Ирак не сможет выплатить долг, если потерпит поражение в войне. Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, если Ирак использует свои самолеты "Супер Этандер" против Ирана. США предостерегли Иран от такого шага и заявили, что сохранят пролив открытым для международного судоходства. Чтобы продемонстрировать свою решимость, США 13 октября отправили три военных корабля в Индийский океан. В марте 1984 г. Ирак впервые применил самолеты "Супер Этандер" при атаке на греческий танкер в Персидском заливе. Вероятно, из-за того, что было практически невозможно закрыть пролив, ширина которого составляет 12 миль, и из-за того, что это повлияло бы на экспорт собственной нефти Ирана, Иран не выполнил свою угрозу закрыть Ормузский пролив после этой и других атак Ирака на танкеры, стоявшие на якоре в Харге. Вместо этого в мае 1984 г. Иран последовал примеру Ирака и атаковал танкеры. Оставшуюся часть года обе страны продолжали свои атаки. Ирак осуществил 54 атаки, а Иран - 18. 1 июня СБ ООН принял резолюцию №552, в которой были осуждены атаки на суда, следовавшие в порты Саудовской Аравии и Кувейта и из них. В то же время Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр пытался договориться с Ираном и Ираком о прекращении возобновленных бомбардировок гражданских объектов. 11 июня ему удалось сформулировать мораторий на обстрелы и бомбардировки городских центров, который обе стороны приняли.

Меры, принятые Ираком для давления на Иран с целью принятия урегулирования путем переговоров, серьезно подорвали экономику Ирана, но Ирак не смог достичь своей главной цели. Иран не принял перемирия и предпринял шаги, чтобы минимизировать потери своих доходов от нефти, выведя свои пункты отгрузки из зоны действия иракских самолетов. В 1985 г. обе страны начали несколько наземных наступлений, но война велась в основном в Персидском заливе. Поскольку Ирак усилил свои атаки на судоходство, Иран ответил своими собственными атаками и начал проверять суда, проходящие через Ормузский пролив, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия в Ирак. Несмотря на использование Ираком современных, передовых систем вооружения, уничтожение иранских нефтяных установок оказалось невозможным, и после двух лет атак на танкеры и нефтяные установки стало ясно, что эта фаза войны также зашла в тупик. В феврале 1986 г. Иран начал операцию "Валь-Фаджр - 8" , которая, с оккупацией полуострова Фао, оказалась его самым большим успехом с момента освобождения Хорремшехра. Однако операция "Валь-Фаджр - 9" также имела лишь ограниченный успех, Ирак начал контрнаступление, чтобы поднять боевой дух иракских войск и населения. Несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию и растущую инфляцию, Иран продолжал свою дорогостоящую наземную войну. Осенью последовали новые иранские наступления, названные Кербела, но они также имели лишь ограниченные результаты; а операция "Кербела - 4", начатая в декабре, оказалась неудачной с высоким уровнем потерь с обеих сторон.

Международное участие. В 1987 г. Исламская Республика становилась все более и более изолированной от остального мира из-за своей бескомпромиссной позиции в войне. Однако не было никаких признаков того, что иранский режим был готов изменить свою политику; вместо этого он предпринял возобновленную и усиленную кампанию по мобилизации в конце 1987 г. Иран продолжал свои наземные атаки, по-видимому, с основными целями истощения Ирака в экономическом и военном отношении, нанося большое количество потерь иракской армии, которая боролась с нехваткой рабочей силы. Ирак ответил усилением своих атак на иранские нефтеперерабатывающие заводы и судоходные сооружения. В 1987 г. иранские и иракские атаки в Персидском заливе привели к более активному участию международного сообщества в войне. Несмотря на то, что с 1985 г. Иран нанес удар только по двум кувейтским танкерам, в январе 1987 г. Кувейт официально запросил перерегистрацию своих танкеров на американские суда, тем самым обеспечив американскую военно-морскую поддержку в Персидском заливе. Первоначально США не хотели этого делать, опасаясь, что это напрямую вовлечет их в конфликт и разрушит их видимость нейтралитета, поддержав одного из союзников Ирака. Однако США увеличили свое военно-морское присутствие в Индийском океане, за ними последовали Великобритания, Франция и СССР. Решение отправить военные корабли в регион было легко оправдано после того, как Иран разместил китайские ракеты береговой обороны "Силкворм" вблизи Ормузского пролива. С помощью этих мощных ракет иранцы могли топить танкеры и грузовые суда в Персидском заливе. В марте кувейтские танкеры наконец были переведены под американский флаг, когда стало известно, что Кувейт также связался с СССР по поводу защиты своих судов и что СССР согласился сдать танкеры в аренду Кувейту. В мае в Вашингтоне усилилась обеспокоенность войной после того, как американский фрегат США "Старк" был поражен двумя ракетами "Экзосет", выпущенными иракским самолетом, в результате чего погибли 37 и был ранен 21 член экипажа. Новый кризис разразился в июне после обнаружения мин в Персидском заливе; подозревали, что за это несет ответственность Иран. Несколько танкеров и кораблей были повреждены минами. В результате партнеры по НАТО пересмотрели свое решение об отказе в американском запросе направить тральщики в Персидский залив. В сентябре тральщики были отправлены Великобританией, Францией, Италией, Бельгией и Нидерландами. Напряженность возросла, когда ВМС США вступили в прямые военные действия в Персидском заливе. 21 сентября ВМС США атаковали иранское десантное судно, в результате чего погибли три человека. ВМС США заявили, что иранцы устанавливают мины и имеют мины на борту. В то время как война продолжалась на всех фронтах, и другие страны становились все более и более вовлеченными, СБ ООН 20 июля 1987 г. единогласно принял резолюцию №598. Среди десяти статей наиболее важные призывали к немедленному прекращению огня, обмену военнопленными, выводу войск обеих сторон за получившие международное признание границы и назначению комиссии для определения ответственности за войну. Ирак принял резолюцию при условии, что Иран также должен ее принять. Иран не принял и не отверг резолюцию; вместо этого он потребовал изменить последовательность статей в резолюции. Вместо статьи 1, которая требовала немедленного прекращения огня, Иран хотел, чтобы резолюция начиналась со статьи 6, которая разрешала назначение комиссии для расследования ответственности за конфликт. Заняв эту позицию вместо прямого отклонения, Иран избежал международного эмбарго, которое ООН пыталась наложить на сторону, отвергшую резолюцию. Миротворческая миссия Переса де Куэльяра в обе страны в сентябре для обсуждения прекращения огня оказалась непродуктивной, поскольку Иран вновь заявил, что согласится на прекращение огня только в том случае, если ООН признает Ирак агрессором.

В начале 1988 г. в войне было только ограниченное количество сухопутных столкновений, большинство из которых были направлены против судоходства в Персидском заливе и городов. Война на истощение, которую вел Иран, не соответствовала планам Саддама Хусейна. Ирак хотел положить конец войне, но, учитывая отношение иранских лидеров, это казалось маловероятным. В феврале "Война городов" была возобновлена Ираком в гораздо больших масштабах, и Иран последовал его примеру. 16 марта иракские ВВС применили отравляющий газ для атаки на Халабджу, иракский город, который был захвачен иранскими войсками и их иракскими курдскими союзниками накануне. Погибло не менее 4 тыс. человек, большинство из которых были мирными жителями. Месяц спустя иракская армия начала несколько наступлений, заставив иранскую армию отступить со своих позиций в Ираке.

В Персидском заливе война продолжилась усилением иракских атак на иранские цели и обострением конфронтации между Ираном и США. Страх перед иранскими террористами-смертниками заставил американцев очень нервничать. После иракской атаки на корабль "Старк", на которую США не отреагировали достаточно быстро, американцы не хотели рисковать. Вероятно, именно это стало причиной того, что корабль США "Винсеннес" сбил иранский "Эйрбас" над Ормузским проливом 3 июля 1988 г. ракетой. Гражданский аэробус выполнял регулярный рейс из Бендер-Аббаса в Дубай с 290 пассажирами на борту. Капитан "Винсеннес", который, как позже признали, находился в иранских территориальных водах, отдал приказ открыть огонь по самолету, якобы придя к выводу, что это был вражеский военный самолет. Более того, в то время он утверждал, что иранский самолет не идентифицировал себя и не ответил на предупреждающие сигналы с "Винсеннес". Иран, однако, настаивал на том, что гражданский самолет набирал высоту и, следовательно, не мог представлять угрозы для "Винсеннес". Другие независимые источники, включая диспетчеров аэропорта в Дубае, подтвердили это, а также заявление Ирана о том, что самолет действительно идентифицировал себя с американским военным кораблем. Первоначально с иранской стороны была резкая риторика, но никаких ответных действий не последовало: вместо этого Иран призвал ООН осудить США за инцидент. Позже США выплатили компенсацию, несмотря на то, что все еще оспаривают версию Ирана об инциденте и отказываются приносить извинения.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

18 июля 1988 г. президент Хаменеи в письме Генеральному секретарю Пересу де Куэльяру объявил, что Иран принял резолюцию №598 СБ ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня. В публичной речи, транслируемой иранскими СМИ, Хомейни заявил, что он лично одобрил принятие резолюции. Сбитие самолета "Иранских авиалиний" не было главной причиной принятия Ираном резолюции №598, но оно, безусловно, было способствующим фактором. Решение Ирана прекратить войну было основано на ряде факторов. Главными из них были недавние военные поражения, вызванные нехваткой оружия, международная изоляция Ирана, ухудшение экономических условий, американское присутствие в Персидском заливе, военные расходы и большие потери. По неофициальным оценкам, инфляция в Иране достигла 40-50% к 1987 г. и началу 1988 г. Уровень безработицы был очень высоким (28,6% рабочей силы в 1986 г.), несмотря на высокий уровень мобилизации. Другой важной причиной могло быть то, что война больше не служила Исламской революции и фактически стала угрозой самому существованию Исламской Республики. Эта угроза исходила также и из самого Ирана, с растущей критикой продолжения войны без перспективы победы, озвученной не только противниками режима, но и большой частью населения в целом. Первоначальный энтузиазм и патриотическая поддержка войны населением сменились падением морального духа среди населения и на фронте, особенно после интенсивных атак Ирака на иранские города и растущего страха, что иракцы применят химическое оружие против иранских городов.

Ирак скептически отреагировал на принятие Ираном резолюции ООН. Он заявил, что будет продолжать войну до тех пор, пока Иран будет использовать "эзопов язык", и согласится на перемирие только тогда, когда Иран согласится на прямые переговоры. Эта непреклонная позиция сопровождалась иракскими атаками на иранские приграничные города и захватом иранской территории с целью улучшения переговорной позиции Ирака до начала переговоров. 6 августа Саддам Хусейн снова заявил, что он согласен на урегулирование, если Иран согласится на прямые переговоры после перемирия. Иран принял это предложение несколько дней спустя. Через две недели, 20 сентября, между двумя странами официально началось прекращение огня. Переговоры, которые начались пять дней спустя под эгидой ООН в Женеве, вскоре зашли в тупик из-за вопроса о Шатт-эль-Араб. Обе стороны отказались идти на уступки по этому пункту и некоторым другим вопросам, таким как продолжающаяся оккупация иранской территории иракскими войсками. В результате дальнейшие раунды переговоров в сентябре и ноябре 1988 г., а также весной 1989 г. не дали никаких конструктивных результатов.

Два года спустя, 15 июля 1990 г., через две недели после вторжения Ирака в Кувейт, Саддам Хусейн все-таки предложил постоянное урегулирование войны, которая формально еще не закончилась. Он объявил, что Ирак примет Алжирский протокол 1975 г., примет совместный суверенитет над водным путем Шатт-эль-Араб, выведет иракские войска с 1 тыс. кв. миль иранской территории, которую Ирак все еще продолжал оккупировать, и обменяет военнопленных, удерживаемых обеими сторонами. Военные репарации и вопрос ответственности за начало войны не были частью предложения, которое фактически никогда не было ратифицировано иракским правительством. Резолюция №598 была реализована только для осуществления прекращения огня и разъединения сил.

В 1988 г. иранское правительство приветствовало согласие Саддама на прекращение огня как "величайшую победу Исламской Республики Иран", но добавило, что будет настаивать на полном соблюдении Ираком условий резолюции №598. Иран выступил против иракского вторжения в Кувейт. В официальном заявлении от 14 ноября Иран заявил, что не одобряет никаких изменений в получивших международное признание границах посредством военных действий. Помимо этого, Иран хотел вывода иракских войск из Кувейта, поскольку это привело к военному присутствию в регионе США, как в случае с Саудовской Аравией, которое Иран осудил. Несмотря на то, что иранские лидеры использовали жесткую риторику, а в сентябре 1990 г. Хаменеи под давлением более радикальных элементов даже призвал к джихаду против присутствия США в Саудовской Аравии, Иран сохранял официальную позицию "активного" нейтралитета на протяжении всего конфликта.

|